品質マネジメント Quality Management

株主・投資家、取引先、従業員、地球環境

品質における基本的な考え方

住友理工グループでは、全社品質方針のもと、品質向上活動に取り組んでいます。グローバル企業に相応しい品質保証体制を確立することで、製品の高い品質と安全性を確保しています。

全社品質方針

住友理工グループでは、お客様にご満足いただき、魅力ある製品を世界に提供することを使命と考えています。この使命遂行に向けて 「住友理工グループ全員が改善を積み重ねグローバルでお客様第一、品質第一を追求する。~TQM(Total Quality Management)活動と、S.E.C.Q.中心の事業運営が定着し、社会・顧客から信頼される企業になる~」を全社品質方針とし、住友理工グループで品質向上活動に取り組んでいます。

住友理工グループにおける品質保証の考え方

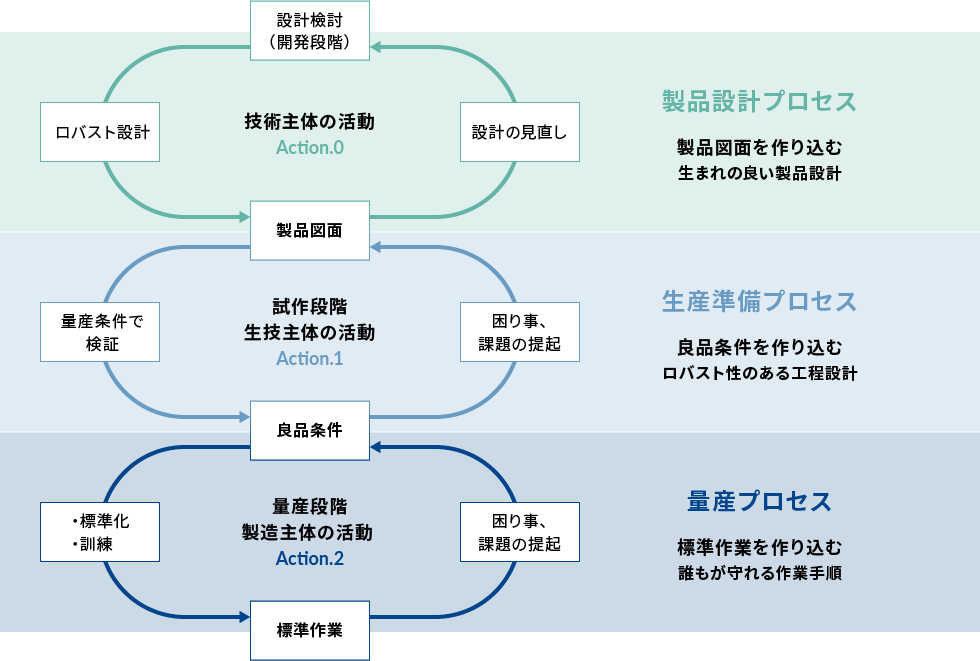

住友理工グループにおいては、安全・安心を追求するため、次の2つの考え方で品質を保証しています。1つ目は「自工程完結」です。製品設計・生産準備・量産の各プロセスにおいて、自工程完結を実施し、安全な製品を確実に作り込む活動を行うことにより、安心して使っていただける製品を提供しています(図1参照)。

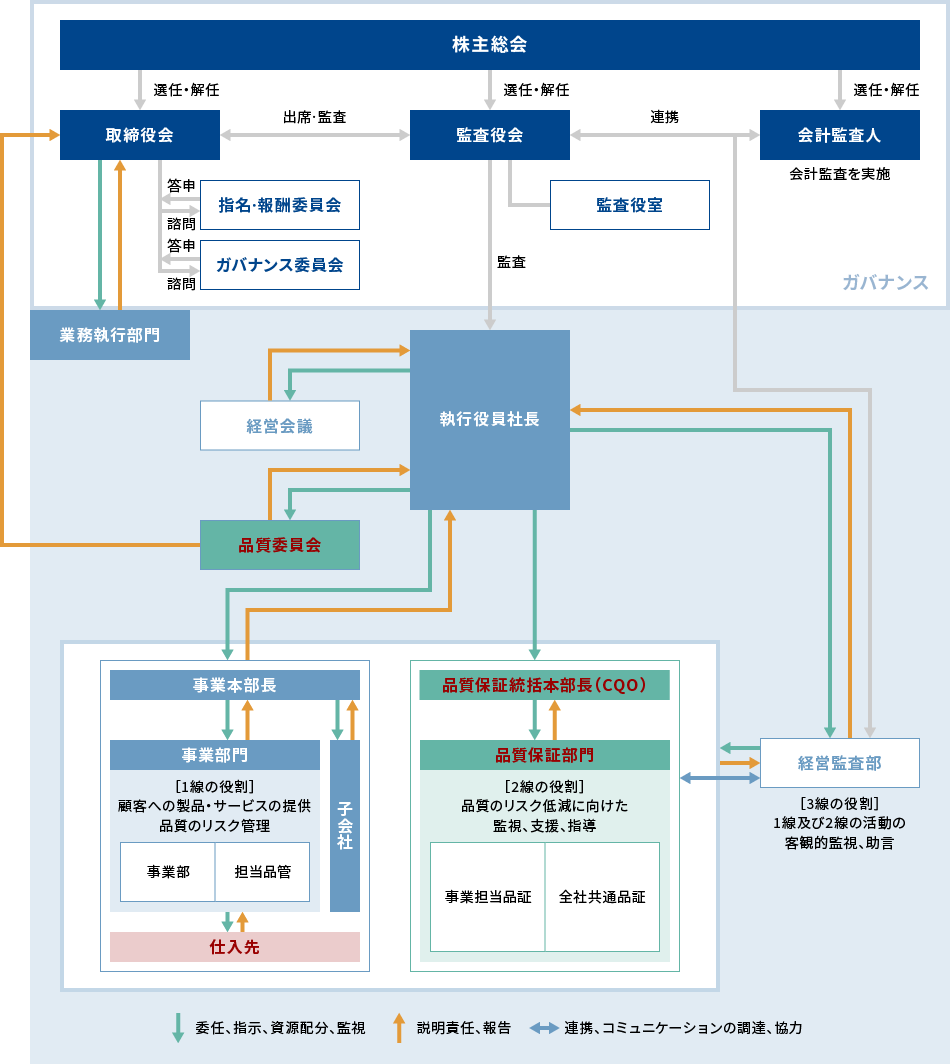

2つ目は「品質ガバナンス」です。事業部門による「顧客への製品・サービスの提供と品質リスク管理」、全社共通の品質保証部門による「品質リスク低減に向けた監視・支援・指導」により品質リスク管理を行い、お客様・社会からの信用を確保しています(図2参照)。

2つ目は「品質ガバナンス」です。事業部門による「顧客への製品・サービスの提供と品質リスク管理」、全社共通の品質保証部門による「品質リスク低減に向けた監視・支援・指導」により品質リスク管理を行い、お客様・社会からの信用を確保しています(図2参照)。

品質統括体制

品質保証体制

住友理工では、品質統括責任者(Chief Quality Officer:CQO)を2016年に配置し、全社の品質機能を統合した品質保証統括本部を設置しました。

品質保証統括本部は事業部門からの独立性・公正性を保ち、監査機能の強化や事業部と連携した仕組みの構築等、住友理工グループの品質保証をより高いレベルに上げる組織体制としました。

モノづくり企業としてお客様の期待を超える品質マネジメントシステムを創り上げることで、お客様をはじめとするすべてのステークホルダーに安心・安全をお届けします。

品質保証統括本部は事業部門からの独立性・公正性を保ち、監査機能の強化や事業部と連携した仕組みの構築等、住友理工グループの品質保証をより高いレベルに上げる組織体制としました。

モノづくり企業としてお客様の期待を超える品質マネジメントシステムを創り上げることで、お客様をはじめとするすべてのステークホルダーに安心・安全をお届けします。

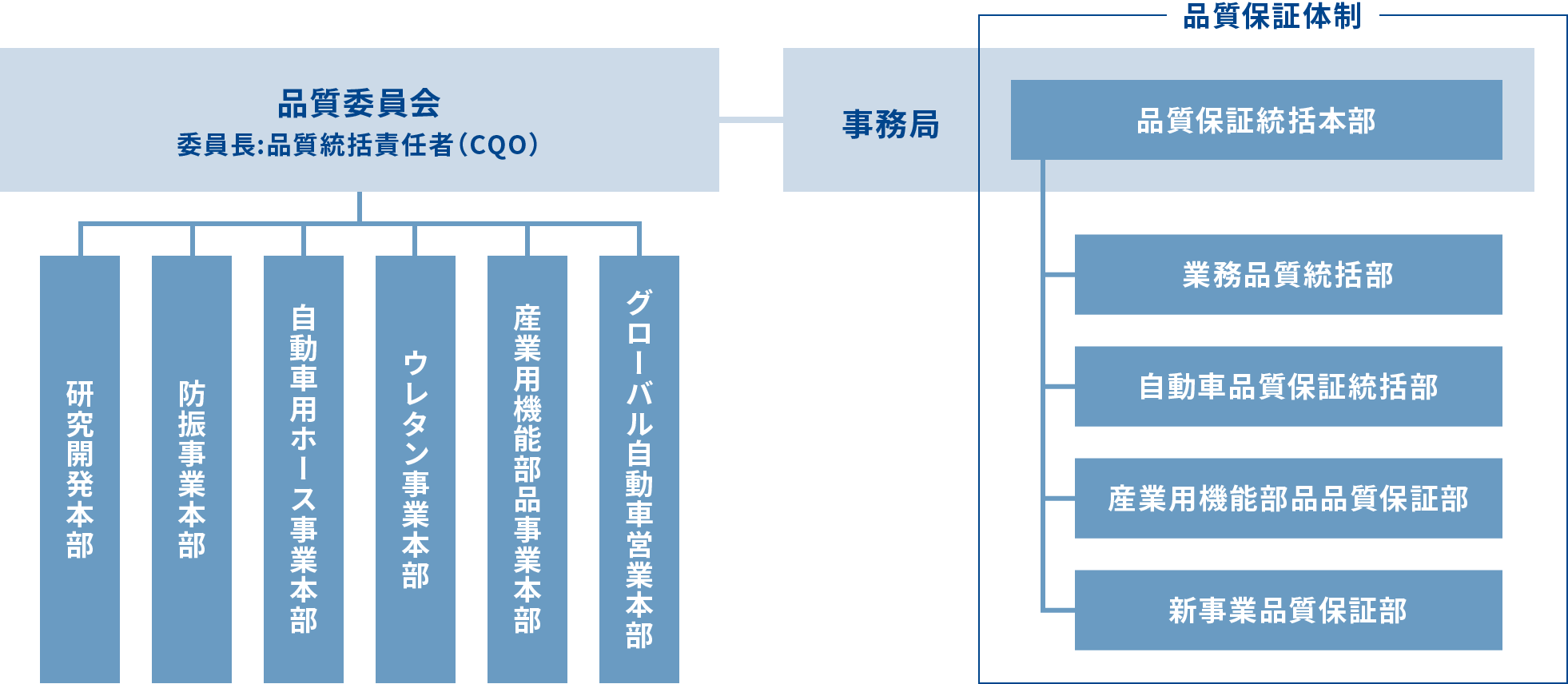

品質委員会

住友理工グループでは、2017年度より、従来、事業運営の基本として掲げてきた「S.E.C(安全・環境・コンプライアンス)」に新たに品質(Quality)の「Q」を加え、S.E.C.Q.とすることとしています。これに伴い「品質委員会」を設置し、品質の改善活動サイクルが回っているか監視する機能を強化してきました。

品質・製品安全に関する中期ビジョン

住友理工グループでは、以下に掲げる品質における2029V実現に向け、下記の3項目を重点活動としてグローバルに展開していきます。

<2029Vに向けた品質のありたい姿>

・重要品質問題を発生させない「品質の住友理工」と呼ばれる

・品質コンプライアンス問題が起きない「健全な会社」にする

・重要品質問題を発生させない「品質の住友理工」と呼ばれる

・品質コンプライアンス問題が起きない「健全な会社」にする

1)製品品質の向上

「再発防止の確実な実施」、「変化点検証の徹底」、「異常検出力の強化」を推進し、重要品質問題の撲滅を目指していきます。また、不具合を根本から無くすため、川上(研究・開発)まで踏み込んだ品質保証体制を構築していきます。

2)業務品質の向上

全グローバル拠点へのGQS(Global Quality Standards)の浸透と、新製品・新製法に合ったGQSを構築していきます。

また、階層別品質教育の充実、小集団活動の住友理工グループ全体への浸透、方針管理の浸透による重要テーマの強化など、全社DX推進活動とも連携を取りながらTQM活動を強化していきます。

また、階層別品質教育の充実、小集団活動の住友理工グループ全体への浸透、方針管理の浸透による重要テーマの強化など、全社DX推進活動とも連携を取りながらTQM活動を強化していきます。

3)品質コンプライアンスリスクの撲滅

品質コンプライアンス教育の定期的な実施と、顧客との品質契約事項をグローバルで監査する体制の構築、更にはデジタル化・自動化を活用し品質不正が生まれない仕組みを構築していきます。