人材育成 Human Resources Development

人材育成と働きがいの向上

お客様、従業員

人材育成における基本的な考え方

私たちの住友事業精神

住友事業精神は、当社グループの従業員にとって、すべての事業活動における拠り所であり判断基準です。

当社グループでは、人材育成の根幹に住友事業精神を据え、新入社員をはじめとする全従業員に対して、動画「私たちの住友事業精神」を用いた定期的な研修を行い、理念の浸透を図っています。

当社グループでは、人材育成の根幹に住友事業精神を据え、新入社員をはじめとする全従業員に対して、動画「私たちの住友事業精神」を用いた定期的な研修を行い、理念の浸透を図っています。

関連情報

人材育成方針

当社グループでは「人材育成にまさる事業戦略なし」との考え方のもと、当社グループの従業員として相応しい人格と知識を持ち、グローバルに活躍できる人材の育成を目指しています。その実現に向け、従業員の各キャリアステージで求められる知識やスキルを習得できる教育コンテンツを拡充し、様々な学習機会を提供しています。

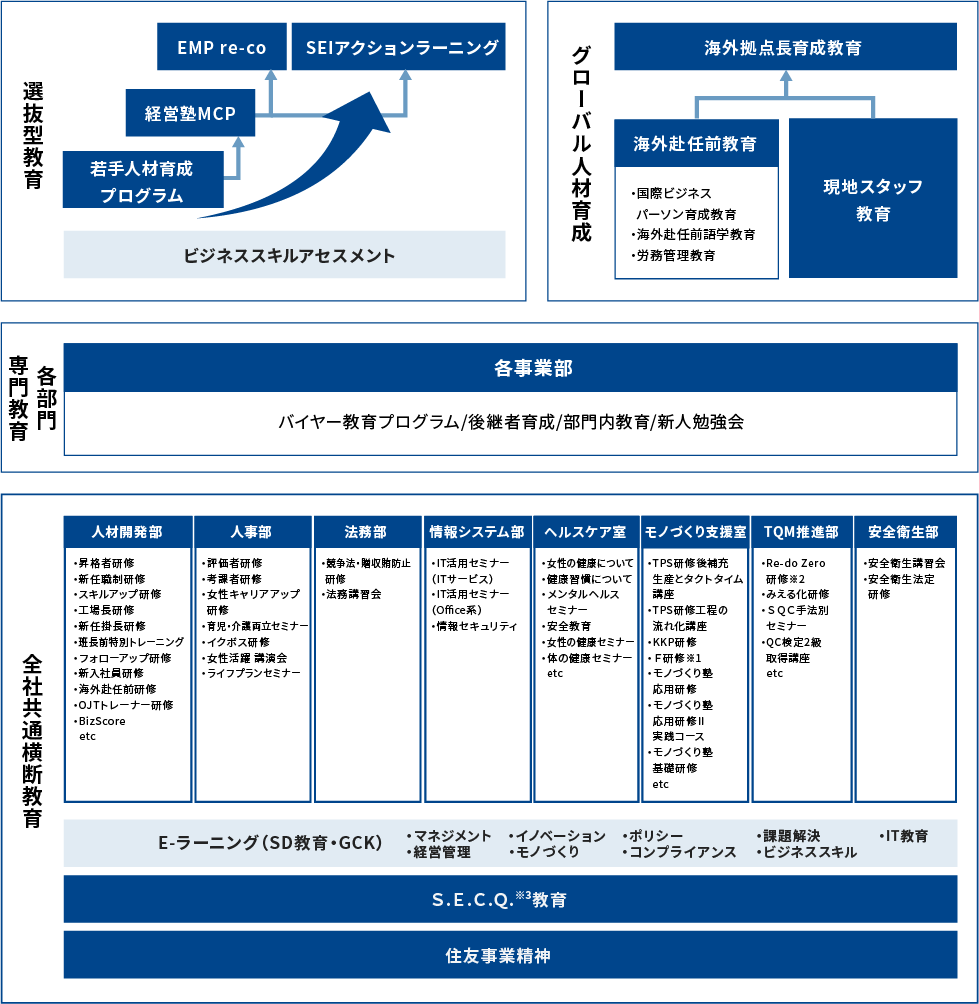

住友理工の全社教育体系

「次世代幹部候補者の選抜型教育」「グローバル人材育成」「各部門の専門教育」「全社共通教育」の4領域からなる全社教育体系を整備し、幅広く従業員に教育を実施しています。2024年度は、2022年から行ってきた教育体系の見直しと最適化、また、次世代教育環境整備に向けた現状分析と洗い出された課題に対する教育機会の提供に注力しました。

住友理工全社教育体系図

※1 F研修: 1976年から続く当社独自の研修制度「Foreman研修」の略。一定期間職場を離れて実践的な改善テーマに取り組むことで、問題解決力と改善の実践力を習得する当社グループのモノづくり文化の源泉の一つ。

※2 Re-do Zero研修: 業務品質・効率向上を図るための「段取り」を重視した考え方や問題解決手法を身につける。

※3 S.E.C.Q.教育: S(安全)、E(環境)、C(コンプライアンス)、Q(品質)に関する専門知識を獲得する。

※2 Re-do Zero研修: 業務品質・効率向上を図るための「段取り」を重視した考え方や問題解決手法を身につける。

※3 S.E.C.Q.教育: S(安全)、E(環境)、C(コンプライアンス)、Q(品質)に関する専門知識を獲得する。

2024年度の活動のポイント

次世代幹部候補者向けプログラム

当社の持続的成長のため、次世代を担うリーダーの育成に注力しています。当社の次世代幹部候補者向けプログラムの一つである住友理工EMP re-co(Executive Management Program)では、従来のリーダーシップ力の向上に加え、グローバル経営を推進するための意思決定能力を強化する研修を新たに実施し、より国際的な視点での経営判断力を育成しました。また、経営塾MCP(Mirai Create Program)では、より未来志向を持ったリーダーの育成に向け、2024年度においてはイノベーションや組織変革をテーマとした研修に重点をおき、当社の持続的成長に向けた新たなビジネスモデルの創造に注力し活動しています。今後も研修を拡充し、次世代経営幹部育成を強化していきます。

人的資本活動KPI(2025P)における「人材育成」項目の進捗① 「マネジメント教育強化」

| 重点領域 | 指標 | 実績 (2023年度) |

実績 (2024年度) |

目標 (2023-2025年度累計) |

|---|---|---|---|---|

| マネジメント教育強化 | 幹部研修(住友理工EMP re-co/経営塾MCP/若手人材育成プログラム)受講者数 | 31人 | 32人 | 100人 |

関連情報

DX人材の育成

DXをけん引する人材の確保及び育成は当社グループにとって重要な課題の一つと位置付けています。2024年度はDX人材への教育機会の提供に注力しました。

DX人材教育のコンセプトは「可視化とサイクル」です。まずDX人材に対してはDXアセスメントを実施。各自が強み・弱みを理解した上で、自身のDXにおけるキャリアを明確に描くことのできる環境を用意しました。そして、強みの伸長や弱みの克服ができる教育コンテンツを準備し、対象者が自律的に学習し成長できる学習環境を整備しました。一方で自律的な学習や得られた知識を生かした実践による成果創出は簡単ではありません。そこで、学習に関する相談が気軽にできる社内SNSの構築や、年に2回の成果発表会、イントラサイトを活用した成功事例の社内共有などの支援体制も拡充しました。結果、指名形式ではなく立候補形式でありながら693名がアセスメントを受験し、337名がDX教育を受講しています。また、DXの取り組みをけん引する基幹職に対してはITパスポート取得支援活動も行い、約50名がITパスポートを取得しました。他にもデジタル技術に関する教育動画の拡充を継続して実施しており、DX能力の底上げを組織全体で行える環境づくりにも取り組んでいます。

これまでは自発的にDX人材への成長を望む従業員に対してのサービス提供が主でした。2025年度は事業をけん引する従業員に対してもアプローチを行い、DXを全社一丸となって推進することのできる人材づくり・環境づくりを進めることでDXによる2029年住友理工グループVision(2029V)の実現に寄与していきます。

DX人材教育のコンセプトは「可視化とサイクル」です。まずDX人材に対してはDXアセスメントを実施。各自が強み・弱みを理解した上で、自身のDXにおけるキャリアを明確に描くことのできる環境を用意しました。そして、強みの伸長や弱みの克服ができる教育コンテンツを準備し、対象者が自律的に学習し成長できる学習環境を整備しました。一方で自律的な学習や得られた知識を生かした実践による成果創出は簡単ではありません。そこで、学習に関する相談が気軽にできる社内SNSの構築や、年に2回の成果発表会、イントラサイトを活用した成功事例の社内共有などの支援体制も拡充しました。結果、指名形式ではなく立候補形式でありながら693名がアセスメントを受験し、337名がDX教育を受講しています。また、DXの取り組みをけん引する基幹職に対してはITパスポート取得支援活動も行い、約50名がITパスポートを取得しました。他にもデジタル技術に関する教育動画の拡充を継続して実施しており、DX能力の底上げを組織全体で行える環境づくりにも取り組んでいます。

これまでは自発的にDX人材への成長を望む従業員に対してのサービス提供が主でした。2025年度は事業をけん引する従業員に対してもアプローチを行い、DXを全社一丸となって推進することのできる人材づくり・環境づくりを進めることでDXによる2029年住友理工グループVision(2029V)の実現に寄与していきます。

人的資本活動KPI(2025P)における「人材育成」項目の進捗② 「DX人材育成」

| 重点領域 | 指標 | 実績 (2024年度) |

目標 (2023-2025年度累計) |

|---|---|---|---|

| DX人材育成 | DXコア人材の育成 | DX教育受講者 2,333人※ |

200人 |

| DXデータ分析人材の育成 | 700人 |

関連情報

海外赴任前教育の強化

2024年度より、海外赴任前教育の一環として「海外赴任アドバイザーによる講話」を新たに導入しました。

本プログラムは、海外赴任に対する不安や疑問を、豊富な実務経験を持つアドバイザーに気軽に相談できる対話型の研修です。実体験に基づいた具体的なアドバイスを直接聞くことができる機会として、参加者からは「不安が軽減された」「リアルな話が参考になった」など高い評価を得ています。

海外赴任予定者が安心して新たな環境に挑めるよう、今後も継続予定です。

本プログラムは、海外赴任に対する不安や疑問を、豊富な実務経験を持つアドバイザーに気軽に相談できる対話型の研修です。実体験に基づいた具体的なアドバイスを直接聞くことができる機会として、参加者からは「不安が軽減された」「リアルな話が参考になった」など高い評価を得ています。

海外赴任予定者が安心して新たな環境に挑めるよう、今後も継続予定です。

グローバル人材育成

2024年度は、グローバル人材の育成に向けて、英語プログラムを希望者全員に提供しました。

本プログラムでは、AI技術を活用したキャラクターとの対話型英語学習が可能で、AIが会話の相手となることで、時間や場所にとらわれることなく、緊張や間違いを気にせずに英会話の練習ができる新しい学習スタイルを実現しています。この仕組みにより、自主的にスキルアップに取り組める環境づくりにもつながっています。

その結果、473名が参加し、日常業務と両立しながら、より気軽かつ継続的に英語力向上に取り組む姿が見られました。

本プログラムでは、AI技術を活用したキャラクターとの対話型英語学習が可能で、AIが会話の相手となることで、時間や場所にとらわれることなく、緊張や間違いを気にせずに英会話の練習ができる新しい学習スタイルを実現しています。この仕組みにより、自主的にスキルアップに取り組める環境づくりにもつながっています。

その結果、473名が参加し、日常業務と両立しながら、より気軽かつ継続的に英語力向上に取り組む姿が見られました。

階層別研修の充実

基幹職

基幹職向けには、変化の激しい事業環境の中で、自己変容しながら組織をけん引できるリーダーの育成を目的とした新教育体系を構築し、教育機会の提供を推進しました。研修では、マインドセットを中心とした講義を実施。自社を取り巻く環境と、その環境に対応するための役割の理解を促す内容としました。また、経営TOPとの対話や、受講生同士の議論の場を設けることで、エンゲージメントの向上を図りました。

この新たな教育プログラムは、自己変容の必要性を強く認識させるとともに、仲間と共に学び、成長し続けなければならないという受講生の意識の醸成につながりました。

この新たな教育プログラムは、自己変容の必要性を強く認識させるとともに、仲間と共に学び、成長し続けなければならないという受講生の意識の醸成につながりました。

総合職

総合職向けには、①各等級別で重要となるポータブルスキルの育成、②各自の学びの課題に沿った学習機会の提供をメインとして、教育体系を刷新しました。

①については、各等級の昇格者に対して、それぞれの期待役割に応じた、スキルの習得を目的に教育を実施しています。「論理的思考」をベースに「コミュニケーション力」「問題解決力」といった、幅広いテーマで実施しています。チームをけん引する立場として、メンバーや社外ステークホルダーとのコミュニケーション方法、リーダーとしてどうあるべきかの考え方などを学ぶことで、業務の幅を広げ、成果の質向上を図ります。

②については、昨今、企業に求められている「一律教育からの脱却」や、当社が掲げる2029V に基づいた「自律型人材の育成」を目的に、自ら課題を設定し学ぶことができる仕組みを導入。具体的には、アセスメントの受検による自身の能力やスキルの可視化、併せて幅広い学習テーマを網羅したE ラーニングを整備し、継続的かつ自律的に学ぶことができる環境づくりを行っています。今後も外部環境・内部環境を鑑みた教育の在り方を捉え、推進してまいります。

①については、各等級の昇格者に対して、それぞれの期待役割に応じた、スキルの習得を目的に教育を実施しています。「論理的思考」をベースに「コミュニケーション力」「問題解決力」といった、幅広いテーマで実施しています。チームをけん引する立場として、メンバーや社外ステークホルダーとのコミュニケーション方法、リーダーとしてどうあるべきかの考え方などを学ぶことで、業務の幅を広げ、成果の質向上を図ります。

②については、昨今、企業に求められている「一律教育からの脱却」や、当社が掲げる2029V に基づいた「自律型人材の育成」を目的に、自ら課題を設定し学ぶことができる仕組みを導入。具体的には、アセスメントの受検による自身の能力やスキルの可視化、併せて幅広い学習テーマを網羅したE ラーニングを整備し、継続的かつ自律的に学ぶことができる環境づくりを行っています。今後も外部環境・内部環境を鑑みた教育の在り方を捉え、推進してまいります。

事務職

事務職向けには、自律的なキャリア形成を支援するため、「自らの手でキャリアを切り拓く」をテーマに新たに教育体系を整備しました。

新教育体系では、従来の昇格者研修に加えて、個々のニーズに対応した「ニーズ別研修」を新たに導入しました。多様化するビジネス環境や時代の変化に伴い、必要とされるスキルや磨きたいスキルも人それぞれに異なる中で、受講者一人ひとりの関心や課題に応じたスキル強化を目的としています。

「スキルアップしたい」「経験の幅を広げたい」といった現場の声を形にしたこの取り組みには、100名の従業員が参加しました。希望者全員が受講できる体制を整え、学習した内容を実務に活かすことで、それぞれが自身の持ち場でより活躍できるよう後押しする研修となりました。

新教育体系では、従来の昇格者研修に加えて、個々のニーズに対応した「ニーズ別研修」を新たに導入しました。多様化するビジネス環境や時代の変化に伴い、必要とされるスキルや磨きたいスキルも人それぞれに異なる中で、受講者一人ひとりの関心や課題に応じたスキル強化を目的としています。

「スキルアップしたい」「経験の幅を広げたい」といった現場の声を形にしたこの取り組みには、100名の従業員が参加しました。希望者全員が受講できる体制を整え、学習した内容を実務に活かすことで、それぞれが自身の持ち場でより活躍できるよう後押しする研修となりました。

技能職

技能職向けでは住友理工グループ全体に目を向け、各研修へグループ各社より多くの参加がありました。また、原則的に対面研修としたことにより、他職場メンバーと触れ合うことで活発なコミュニケーションと多くの気付きを提供する場として研修参加の副次的効果を生み出しました。

また、監督職研修では新体系として、掛長研修では「リーダーとしての関係者との合意形成」を目的としたロールプレイング研修を実施。工場長研修では「職場のエンゲージメント向上に向けた問題解決と課題設定」を実施し、参加者の研修参加満足度も向上しました。

2024年度の実績を基に技能職・監督職の目指す姿に向け、2025年度は各階層での思考面研修を積極的に取り入れ、意欲的にモノづくり現場を改革する人材育成を推進します。

また、監督職研修では新体系として、掛長研修では「リーダーとしての関係者との合意形成」を目的としたロールプレイング研修を実施。工場長研修では「職場のエンゲージメント向上に向けた問題解決と課題設定」を実施し、参加者の研修参加満足度も向上しました。

2024年度の実績を基に技能職・監督職の目指す姿に向け、2025年度は各階層での思考面研修を積極的に取り入れ、意欲的にモノづくり現場を改革する人材育成を推進します。

関連情報